Ressourcen

Ressourcen

Durchstöbern Sie unsere Anleitungen, Branchenneuigkeiten und Erfolgsgeschichten, um Ihre Drohnenoperationen zu optimieren.

Durchstöbern Sie unsere Anleitungen, Branchenneuigkeiten und Erfolgsgeschichten, um Ihre Drohnenoperationen zu optimieren.

Aktuelles Hilfezentrum

Aktuelles Hilfezentrum

Wie man eine Pilotmission erstellt

Planen Sie sichere und regelkonforme manuelle Drohnenflüge.

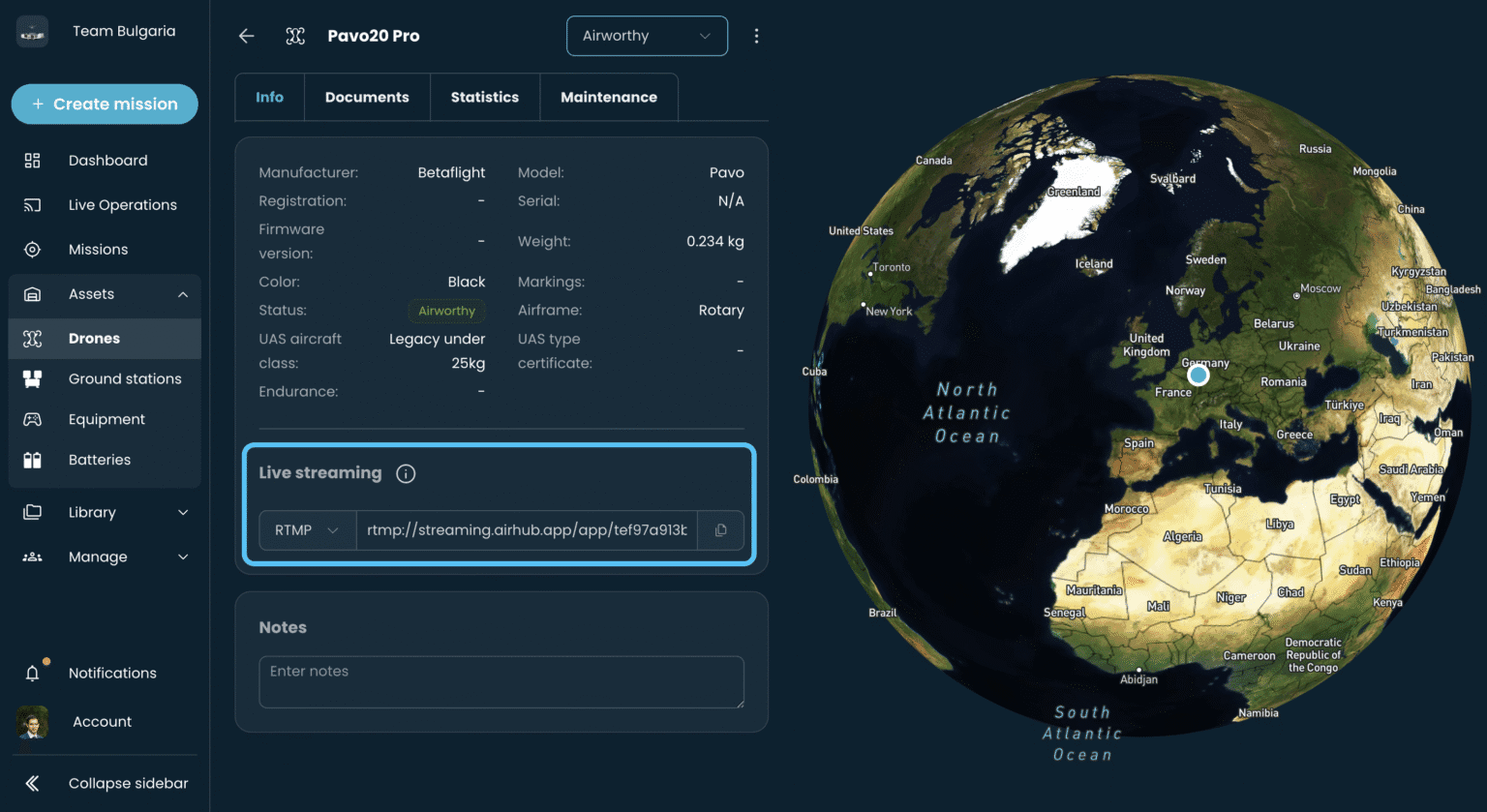

Drohnen in Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen

Das Hinzufügen von Drohnen zu Ihrer Bibliothek ist aus mehreren Gründen hilfreich. Es gibt Ihnen einen klaren Überblick darüber, welche Drohnen innerhalb der Organisation vorhanden sind, bietet Klarheit über Drohnen, die zur Wartung anstehen, und ermöglicht es Ihnen, die Flugrouten jeder Drohne nachzuverfolgen, neben anderen Vorteilen. Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie neue Drohnen hinzufügen und vorhandene bearbeiten können.

Archivierungswartung

Wenn ein Wartungsprogramm für Ihre Abläufe nicht mehr relevant ist – zum Beispiel, wenn Sie alle damit verbundenen Vermögenswerte außer Dienst gestellt haben – können Sie es archivieren. Durch das Archivieren wird das Programm aus Ihrer aktiven Liste entfernt, sodass Ihr Wartungs-Dashboard sauber und auf aktuelle Anforderungen fokussiert bleibt. Alle mit dem Programm verbundenen historischen Daten werden erhalten.

Wartungsprogramm bearbeiten

Im Laufe der Zeit müssen Sie möglicherweise Ihre Wartungsprogramme aktualisieren, um Änderungen an Ihrer Flotte oder Ihren Verfahren widerzuspiegeln. Die Bearbeitung eines Programms ermöglicht es Ihnen, dessen Details zu ändern, die Auslösebedingungen zu ändern oder, am häufigsten, neue Anlagen in einen bestehenden Wartungsplan aufzunehmen. Dadurch bleibt Ihre Wartungsverfolgung genau, während Ihre Flotte wächst und sich entwickelt.

Wie man einen Drohnenvorfall in AirHub meldet

Das Melden von Zwischenfällen, Unfällen und Gefahren ist ein Eckpfeiler eines starken Sicherheitsmanagementsystems (SMS). Es ermöglicht Ihrer Organisation, aus Ereignissen zu lernen, Trends zu erkennen und Korrekturmaßnahmen umzusetzen, um zukünftige Vorkommnisse zu verhindern. Konsistente und gründliche Berichterstattung hilft dabei, Betriebsverfahren zu verbessern, die Sicherheit für Ihr Team und die Öffentlichkeit zu erhöhen und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. AirHub bietet zwei praktische Möglichkeiten, einen Vorfall zu melden.

Wie man ein Drohnen-Wartungsprogramm einrichtet und verwaltet

Proaktive Wartung ist entscheidend für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit Ihrer Drohnenflotte. Die AirHub-Wartungsfunktion bietet ein umfassendes System zur Erstellung geplanter Wartungsprogramme, zur Verfolgung der Nutzung von Anlagen im Vergleich zu festgelegten Intervallen und zur Pflege einer detaillierten Servicehistorie für jedes Asset. Dies hilft Ihnen, von reaktiven Reparaturen zu einer proaktiven Wartungskultur überzugehen, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Einhaltung von Vorschriften sichergestellt werden.

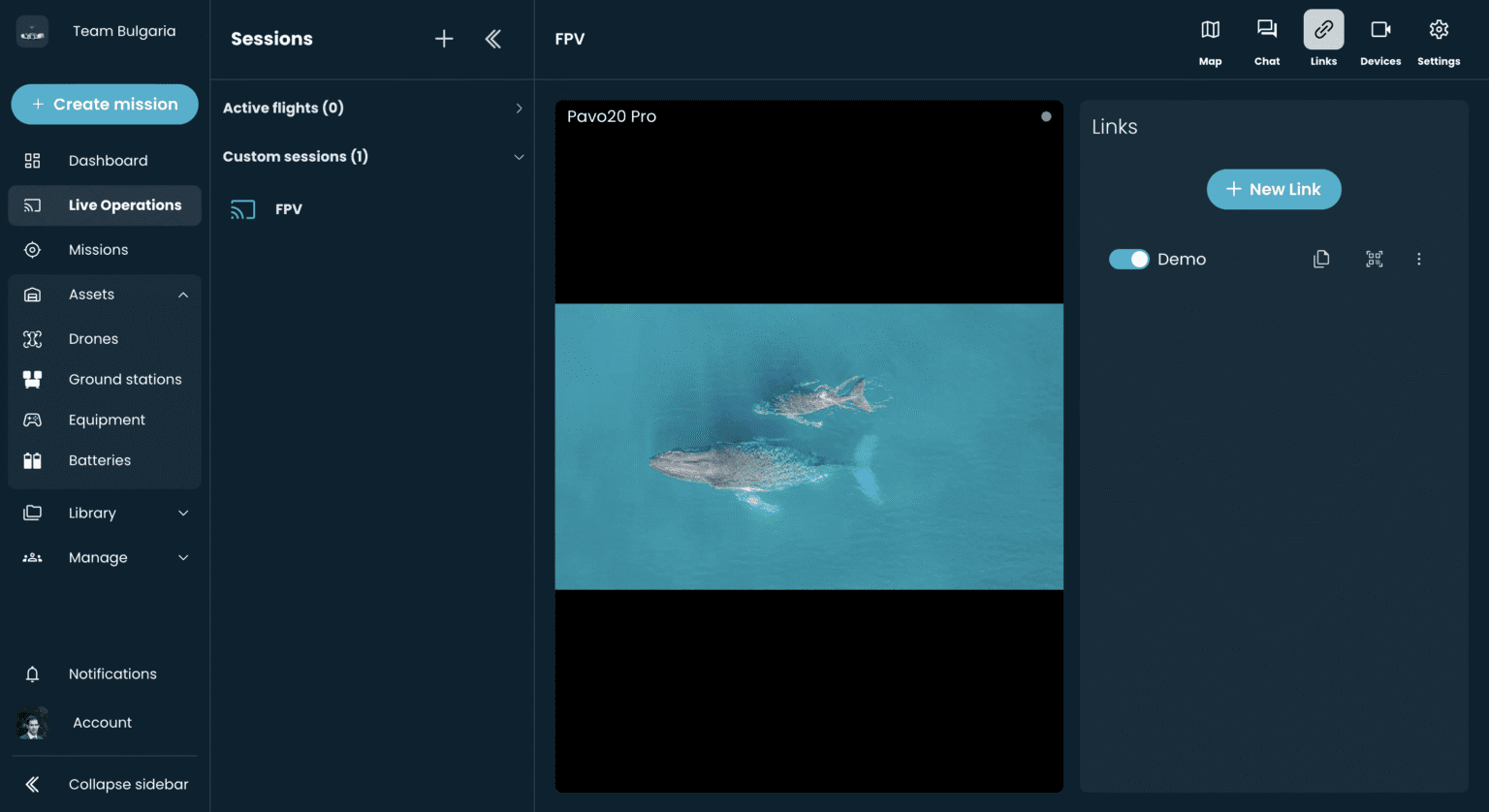

Arbeiten mit benutzerdefinierten Sitzungen

Benutzerdefinierte Sitzungen sind dauerhafte, mehrbenutzerfähige Dashboards, die für Echtzeitoperationen entwickelt wurden. Im Gegensatz zu automatisierten "Aktiven Flügen", die mit einer bestimmten Mission verknüpft sind, bieten benutzerdefinierte Sitzungen Ihnen die vollständige administrative Kontrolle, um ein gemeinsames Lagebild (COP) zu erstellen, mehrere Live-Feeds zu verwalten und diese Ansicht sicher mit internen Teams und externen Interessengruppen zu teilen. Dieser Leitfaden umfasst den kompletten Workflow, von der Erstellung einer Sitzung bis zur Zusammenarbeit in Echtzeit.

Wie man das Wetter liest

Wetter ist einer der wichtigsten Faktoren, die die Sicherheit und den Erfolg jeder Drohnenoperation beeinflussen. Eine gründliche Wetterprüfung vor dem Flug ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass Ihre Drohne innerhalb ihrer Betriebsgrenzen funktionieren, Stabilität wahren und den Luftfahrtvorschriften entsprechen kann. Das AirHub Wettertool bietet detaillierte, ortsspezifische Vorhersagen, die Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen über den Start oder Nichtstart zu treffen.

Erstellen Sie ein Konto über die AirHub - Ground Control App

Sie können Ihr AirHub-Konto direkt von Ihrem mobilen Gerät aus mit der Ground Control App erstellen. Es ist der perfekte Weg, um loszulegen, während Sie im Einsatz sind.

Wie man eine Pilotmission erstellt

Planen Sie sichere und regelkonforme manuelle Drohnenflüge.

Drohnen in Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen

Das Hinzufügen von Drohnen zu Ihrer Bibliothek ist aus mehreren Gründen hilfreich. Es gibt Ihnen einen klaren Überblick darüber, welche Drohnen innerhalb der Organisation vorhanden sind, bietet Klarheit über Drohnen, die zur Wartung anstehen, und ermöglicht es Ihnen, die Flugrouten jeder Drohne nachzuverfolgen, neben anderen Vorteilen. Auf dieser Seite erfahren Sie, wie Sie neue Drohnen hinzufügen und vorhandene bearbeiten können.

Nachrichten

Nachrichten

Was gibt's Neues

Was gibt's Neues

Verbesserungen im Cockpit und Missionseditor

Wir haben das Groundstation-Erlebnis überarbeitet, um Ihnen während des Fluges ein besseres Situationsbewusstsein und bei der Planung mehr Präzision zu bieten.

Missionseditor: POI-Ausrichtung

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Sie können jetzt den Heading-Modus auf POI (Point of Interest) im Missionseditor einstellen. Wählen Sie einfach eine bestimmte Koordinate aus, und die Drohne dreht sich automatisch, um dieses Ziel während des Flugs ihrer Wegpunkte zu fokussieren – perfekt für Inspektionen und filmische Aufnahmen.

Cockpit-Verbesserungen

Neue Status-Widgets: Überwachen Sie sofort DroneMode und Control State mit unseren übersichtlicheren, datenreichen Widgets.

Soundhinweise: Sie müssen nicht mehr auf den Bildschirm starren, um zu wissen, was passiert. Wir haben Audioalarme hinzugefügt, um kritische Ereignisse zu bestätigen, sodass Sie Ihren Blick auf das Flugzeug richten können.

Verfeinerte Aktionen: Kritische Eingaben sind schneller und zuverlässiger. Wir haben die Tasten Foto aufnehmen, Videoaufnahme, Kontrolle übernehmen und Mission pausieren verbessert.

Thermalzoom: Detail trifft auf Daten. Die Thermalsicht ist jetzt vollständig im Zoommodus verfügbar. Dies ermöglicht es Ihnen, Wärmequellen präzise zu inspizieren, ohne die optischen Vorteile des Zoomobjektivs zu opfern.

Bessere Nachrichtenübermittlung: Wir haben Flugzeugnachrichten aktualisiert, um sie klar und umsetzbar zu machen und Mehrdeutigkeit zu beseitigen.

Thermopalette-Steuerung auf dem DJI Dock

In öffentlichen Sicherheitsoperationen zählt jede Sekunde, und klare Informationen können den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Wir führen ein Software-Update für das DJI Dock ein, das seine thermischen Bildgebungsfähigkeiten verbessert und Ihnen ein leistungsstärkeres Werkzeug für die Suche und Rettung, Brandbekämpfung und Einsatzleitung bietet.

Dieses Update gibt Ihnen die direkte Kontrolle darüber, wie die Wärmebildkamera Wärme visualisiert, sodass Ihr Team sich an schnell ändernde taktische Situationen anpassen kann.

Was ist das neue Feature?

Mit dem neuesten Update können Bediener jetzt in Echtzeit zwischen verschiedenen thermischen Farbpaletten wechseln. Anstatt einer einzigen Standard-Thermalsicht kann Ihr Team sofort die Visualisierung auswählen, die am besten zur Einsatzumgebung und zum Ziel passt.

Warum ist dies wichtig für Einsätze von Ersthelfern?

Diese erweiterte Steuerung bietet greifbare Vorteile beim Einsatz des DJI Dock für Notfalloperationen:

Schnellere Erkennung von Personen bei Such- & Rettungseinsätzen (SAR): Das Auffinden einer vermissten Person ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Möglichkeit, Paletten zu wechseln, ermöglicht es einem Bediener, den besten Farbkontrast zu finden, um eine menschliche Wärmesignatur vor herausfordernden Hintergründen hervorzuheben, sei es dichte Vegetation in der Nacht, ein Trümmerfeld oder offenes Wasser. Dies kann die Suchzeiten erheblich verkürzen.

Erkennung von Hotspots und Gefahren bei Bränden: Für Feuerwehren ist dieses Feature von unschätzbarem Wert. Eine Palette könnte ideal sein, um durch Rauch hindurch den Brandherd zu identifizieren, während eine andere während der Nachlöscharbeiten verwendet werden kann, um verborgene Hotspots in Wänden und Decken zu finden, was eine Wiederentzündung verhindert. Es hilft auch bei der Identifizierung von Gefahrguttanks, die überhitzen könnten.

Verbesserte Situationsbewusstheit für Einsatzleitungen: Klare Informationen sind der Schlüssel zu Entscheidungsfindungen der Führung. Durch die Anpassung der Thermalsicht können Sie den Kommandanten die am besten verwertbaren Bilder liefern, sei es beim Verfolgen der Wärmespur eines Verdächtigen, beim Überwachen der Standorte von Teams oder beim Identifizieren von Bereichen, die für das Personal unsicher sind.

Reduzierte Belastung des Bedieners bei stressigen Ereignissen: Während eines langwierigen oder intensiven Vorfalls kann der ständige Blick auf eine einzige Thermalansicht Ermüdung verursachen. Die Möglichkeit, eine Palette auszuwählen, die klarer oder intuitiver ist, reduziert die kognitive Belastung und hilft ihnen, länger konzentriert und effektiv zu bleiben.

Live-Betrieb: Anpassbare Panels

Während eines Live-Einsatzes können sich Ihre Informationsbedürfnisse im Handumdrehen ändern. Im einen Moment liegt Ihr Hauptaugenmerk auf dem primären Video-Feed; im nächsten sind Sie tief im Chat-Protokoll und koordinieren die Bodenteams. Um diesen dynamischen Arbeitsablauf zu unterstützen, freuen wir uns, ein einfaches, aber leistungsstarkes Update an der LiveOps-Oberfläche einzuführen: horizontal verstellbare Panels.

Was ist das neue Feature?

Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Trennlinien zwischen den Hauptpanels in Ihrer LiveOps-Ansicht zu ziehen und zu verschieben. Dadurch können Sie die horizontale Größe dynamisch ändern:

Karten-Panel

Livestream-Panel

Chat-Panel

Weiterleistbare Links-Panel

Der Zweck: Eine Live-Einsatz-Ansicht, die sich Ihrer Mission anpasst

Dieses Feature geht darum, Ihnen die Kontrolle zu geben und es Ihnen zu ermöglichen, Ihren Fokus basierend auf der aktuellen Aufgabe zu priorisieren. Darum ist das wichtig:

Fokus auf das Wesentliche: Wenn Sie aktiv eine Drohne steuern oder einen kritischen Video-Feed überwachen, können Sie jetzt das Livestream-Panel vergrößern, um eine größere, detailliertere Ansicht zu erhalten. Sie können die Chat- oder Linkspanels verkleinern, um Ablenkungen zu minimieren und mehr Bildschirmfläche dem Live-Video zu widmen.

Verbesserte Situationsbewusstsein: Während einer großflächigen Suche oder wenn Sie mehrere Objekte verfolgen, ist das Karten-Panel Ihr wichtigstes Werkzeug. Sie können es nun vergrößern, um mehr vom Einsatzgebiet zu sehen, Objekte klarer zu verfolgen und Kartenebenen zu überprüfen, ohne übermäßiges Zoomen oder Verschieben.

Verbesserte Teamkoordination: Wenn ein Vorfall umfangreiche Kommunikation und Koordination erfordert, kann ein schmales Chat-Fenster frustrierend sein. Sie können nun das Chat-Panel erweitern, um mehr von der Gesprächshistorie auf einen Blick zu sehen, die Notwendigkeit des Scrollens zu reduzieren und Ihnen zu helfen, mit schnellen Nachrichten und Aktualisierungen Schritt zu halten.

Effizientere Informationsweitergabe: Wenn Ihre Hauptrolle darin besteht, Informationen für externe Stakeholder zu verwalten, können Sie das Weiterleistbare Links-Panel vergrößern, um eine klare, organisierte Ansicht aller aktiven Links zu erhalten, ihre Einstellungen zu verwalten und sie effizienter zu teilen.

Diese Benutzeroberflächenverbesserung wurde entwickelt, um die LiveOps-Plattform flexibler und reaktionsfähiger zu machen. Ihr Arbeitsbereich sollte für Sie arbeiten, nicht umgekehrt. Mit verstellbaren Panels können Sie Ihre Ansicht sofort so konfigurieren, dass sie den genauen Bedürfnissen Ihres Einsatzes entspricht.

Verbesserungen im Cockpit und Missionseditor

Wir haben das Groundstation-Erlebnis überarbeitet, um Ihnen während des Fluges ein besseres Situationsbewusstsein und bei der Planung mehr Präzision zu bieten.

Missionseditor: POI-Ausrichtung

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Sie können jetzt den Heading-Modus auf POI (Point of Interest) im Missionseditor einstellen. Wählen Sie einfach eine bestimmte Koordinate aus, und die Drohne dreht sich automatisch, um dieses Ziel während des Flugs ihrer Wegpunkte zu fokussieren – perfekt für Inspektionen und filmische Aufnahmen.

Cockpit-Verbesserungen

Neue Status-Widgets: Überwachen Sie sofort DroneMode und Control State mit unseren übersichtlicheren, datenreichen Widgets.

Soundhinweise: Sie müssen nicht mehr auf den Bildschirm starren, um zu wissen, was passiert. Wir haben Audioalarme hinzugefügt, um kritische Ereignisse zu bestätigen, sodass Sie Ihren Blick auf das Flugzeug richten können.

Verfeinerte Aktionen: Kritische Eingaben sind schneller und zuverlässiger. Wir haben die Tasten Foto aufnehmen, Videoaufnahme, Kontrolle übernehmen und Mission pausieren verbessert.

Thermalzoom: Detail trifft auf Daten. Die Thermalsicht ist jetzt vollständig im Zoommodus verfügbar. Dies ermöglicht es Ihnen, Wärmequellen präzise zu inspizieren, ohne die optischen Vorteile des Zoomobjektivs zu opfern.

Bessere Nachrichtenübermittlung: Wir haben Flugzeugnachrichten aktualisiert, um sie klar und umsetzbar zu machen und Mehrdeutigkeit zu beseitigen.

Thermopalette-Steuerung auf dem DJI Dock

In öffentlichen Sicherheitsoperationen zählt jede Sekunde, und klare Informationen können den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Wir führen ein Software-Update für das DJI Dock ein, das seine thermischen Bildgebungsfähigkeiten verbessert und Ihnen ein leistungsstärkeres Werkzeug für die Suche und Rettung, Brandbekämpfung und Einsatzleitung bietet.

Dieses Update gibt Ihnen die direkte Kontrolle darüber, wie die Wärmebildkamera Wärme visualisiert, sodass Ihr Team sich an schnell ändernde taktische Situationen anpassen kann.

Was ist das neue Feature?

Mit dem neuesten Update können Bediener jetzt in Echtzeit zwischen verschiedenen thermischen Farbpaletten wechseln. Anstatt einer einzigen Standard-Thermalsicht kann Ihr Team sofort die Visualisierung auswählen, die am besten zur Einsatzumgebung und zum Ziel passt.

Warum ist dies wichtig für Einsätze von Ersthelfern?

Diese erweiterte Steuerung bietet greifbare Vorteile beim Einsatz des DJI Dock für Notfalloperationen:

Schnellere Erkennung von Personen bei Such- & Rettungseinsätzen (SAR): Das Auffinden einer vermissten Person ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Möglichkeit, Paletten zu wechseln, ermöglicht es einem Bediener, den besten Farbkontrast zu finden, um eine menschliche Wärmesignatur vor herausfordernden Hintergründen hervorzuheben, sei es dichte Vegetation in der Nacht, ein Trümmerfeld oder offenes Wasser. Dies kann die Suchzeiten erheblich verkürzen.

Erkennung von Hotspots und Gefahren bei Bränden: Für Feuerwehren ist dieses Feature von unschätzbarem Wert. Eine Palette könnte ideal sein, um durch Rauch hindurch den Brandherd zu identifizieren, während eine andere während der Nachlöscharbeiten verwendet werden kann, um verborgene Hotspots in Wänden und Decken zu finden, was eine Wiederentzündung verhindert. Es hilft auch bei der Identifizierung von Gefahrguttanks, die überhitzen könnten.

Verbesserte Situationsbewusstheit für Einsatzleitungen: Klare Informationen sind der Schlüssel zu Entscheidungsfindungen der Führung. Durch die Anpassung der Thermalsicht können Sie den Kommandanten die am besten verwertbaren Bilder liefern, sei es beim Verfolgen der Wärmespur eines Verdächtigen, beim Überwachen der Standorte von Teams oder beim Identifizieren von Bereichen, die für das Personal unsicher sind.

Reduzierte Belastung des Bedieners bei stressigen Ereignissen: Während eines langwierigen oder intensiven Vorfalls kann der ständige Blick auf eine einzige Thermalansicht Ermüdung verursachen. Die Möglichkeit, eine Palette auszuwählen, die klarer oder intuitiver ist, reduziert die kognitive Belastung und hilft ihnen, länger konzentriert und effektiv zu bleiben.

Erfolgsgeschichten

Erfolgsgeschichten

Wie portugiesische Feuerwehrleute AirHub nutzen, um Drohneneinsätze landesweit zu koordinieren

Bombeiros Portugal ist die nationale Feuerwehr- und Zivilschutztruppe, die für den Notfalleinsatz bei Waldbränden, städtischen Vorfällen und Küstenrettungen verantwortlich ist. Mit einem der größten öffentlichen Sicherheitsdrohnen-Netzwerke in Europa nutzen sie AirHub, um Einsätze zu verwalten, Vorschriften einzuhalten und das Situationsbewusstsein bei kritischen Missionen zu verbessern.

Bombeiros

Wie die Polizei von Dubai das Modell 'Drohne als Ersthelfer' mit AirHub vorantreibt

Die Polizei von Dubai ist eine der fortschrittlichsten und innovativsten Strafverfolgungsbehörden der Welt. Sie ist verantwortlich für die Sicherheit, die Durchsetzung des Gesetzes und den Schutz des Wohlergehens von Einwohnern und Besuchern im Emirat Dubai. Unter der Regierung von Dubai agierend, verbindet die Einheit traditionelle Polizeiaufgaben wie Kriminalprävention, Notfallhilfe und öffentliche Sicherheit mit einem starken Schwerpunkt auf technologischer Innovation und Smart-City-Integration. Bekannt für ihren zukunftsorientierten Ansatz ist die Polizei von Dubai weltweit führend in der Übernahme neuer Technologien – einschließlich künstlicher Intelligenz, Robotik und Drohnen – um die Situationsbewusstheit zu verbessern, Abläufe zu optimieren und schnelle, intelligent gesteuerte Reaktionen auf Vorfälle zu ermöglichen. Ihr Drone as First Responder (DFR) Programm, betrieben von AirHub, exemplifiziert ihr Engagement für die Zukunft der Strafverfolgung durch Innovation.

Dubai Police

Wie die belgische Polizei Drohnen für Echtzeit-Situationsbewusstsein einsetzt

Die belgische Polizei ist eine nationale Strafverfolgungsbehörde, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, die Gewährleistung der Sicherheit und die Durchsetzung des Gesetzes in ganz Belgien verantwortlich ist. Sie operiert sowohl auf lokaler als auch auf föderaler Ebene und deckt ein breites Aufgabenspektrum ab, von routinemäßigen Streifen und Verkehrskontrollen bis hin zu Kriseneinsätzen und kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Mit einem zunehmenden Fokus auf Innovation integriert die belgische Polizei fortschrittliche Technologien – wie Drohnen –, um die situative Echtzeitbewertung zu verbessern, die operative Koordination zu optimieren und die Entscheidungsfindung an vorderster Front bei dynamischen und großangelegten Einsätzen zu unterstützen.

Belgium Police

Wie portugiesische Feuerwehrleute AirHub nutzen, um Drohneneinsätze landesweit zu koordinieren

Bombeiros Portugal ist die nationale Feuerwehr- und Zivilschutztruppe, die für den Notfalleinsatz bei Waldbränden, städtischen Vorfällen und Küstenrettungen verantwortlich ist. Mit einem der größten öffentlichen Sicherheitsdrohnen-Netzwerke in Europa nutzen sie AirHub, um Einsätze zu verwalten, Vorschriften einzuhalten und das Situationsbewusstsein bei kritischen Missionen zu verbessern.

Bombeiros

Wie die Polizei von Dubai das Modell 'Drohne als Ersthelfer' mit AirHub vorantreibt

Die Polizei von Dubai ist eine der fortschrittlichsten und innovativsten Strafverfolgungsbehörden der Welt. Sie ist verantwortlich für die Sicherheit, die Durchsetzung des Gesetzes und den Schutz des Wohlergehens von Einwohnern und Besuchern im Emirat Dubai. Unter der Regierung von Dubai agierend, verbindet die Einheit traditionelle Polizeiaufgaben wie Kriminalprävention, Notfallhilfe und öffentliche Sicherheit mit einem starken Schwerpunkt auf technologischer Innovation und Smart-City-Integration. Bekannt für ihren zukunftsorientierten Ansatz ist die Polizei von Dubai weltweit führend in der Übernahme neuer Technologien – einschließlich künstlicher Intelligenz, Robotik und Drohnen – um die Situationsbewusstheit zu verbessern, Abläufe zu optimieren und schnelle, intelligent gesteuerte Reaktionen auf Vorfälle zu ermöglichen. Ihr Drone as First Responder (DFR) Programm, betrieben von AirHub, exemplifiziert ihr Engagement für die Zukunft der Strafverfolgung durch Innovation.